Unsere Vizepräsidentin Florence Brenzikofer hat in der Sondersession des Nationalrates eine Interpellation mit vier Fragen zur Sicherheit des Betriebes des AKWs Beznau 1 und 2 eingereicht.

Vielen Dank an Florence!

Wir warten gespannt auf die Antworten des Bundesrates!

Fragen

1. Nachdem die bruchmechanische Prüfung der Sprödigkeit des Stahls des Reaktordruckbehälters von Beznau 1 mit der üblichen Methode 1 eine Überschreitung des Grenzwertes der Sprödigkeit ergab, evaluierte das ENSI eine Berechnungsmethode 2A und 2B, mit der der Grenzwert der Sprödigkeit wieder eingehalten werden konnte (Ökoinstitut Darmstadt August 2017 für Baden-Würtemberg, Seite 98 ff, zitiert ENSI 2011 und Axpo 2011). Wie beurteilt der Bundesrat diese Ergebnisse und die Anpassung der Nachweismethode ?

2. In früheren Berichten hielten das ENSI und die EMPA fest, dass die Korrosions¬schäden am Stahlcontainment, vor allem im einbetonierten Teil, kaum zu messen seien. Wurden inzwischen die vom ENSI verlangten Messungen (nicht Schätzungen) für den Nachweis der Grösse und des Umfanges dieser Korrosionsschäden durchgeführt und hat der Bundesrat Kenntnis von dessen Ergebnissen?

3. Die Beznau-Reaktoren 1 und 2 hatten bis Februar 2021 keinen determi-nistischen Sicherheitsnachweis für Erdbeben der Störfallkategorie 2 mit dem Grenzwert von 1 Millisievert (mSv) vorgelegt. Ist der Bundesrat mit der Aussage einverstanden, dass Beznau 1 und 2 umgehend ausser Betrieb genommen werden müssen, wenn die Einhaltung des Grenzwertes von 1 mSv nicht nachgewiesen werden kann?

4. Laut Ausserbetriebnahmeverordnung muss ein Reaktor umgehend ausser Betrieb genommen werden, wenn seine Sicherheit nicht nachgewiesen wird. In der Praxis handhabt das ENSI diese Frage so, dass ein Reaktor immer als sicher angenommen wird, solange nicht seine Gefährlichkeit nachgewiesen ist. Welches Prinzip sollte zum Schutz der Bevölkerung angewendet werden: Der Wortlaut der Verordnung oder die Praxis des ENSI?

Begründung

Das AKW Beznau ist das älteste AKW der Welt, obwohl es nur für eine Betriebsdauer von 30 Jahren gebaut wurde. Das hohe Alter und diverse Mängel im Reaktor beunruhigt auch auf internationaler Ebene. So forderte Baden Würtemberg die Schweiz gestützt auf einem Sicherheitsgutachten dazu auf, das AKW schnellstmöglichst vom Netz zu nehmen. Nach 52 Betriebsjahren stellen sich in diesem Zusammenhang die folgenden sicherheitstechnischen Fragen.

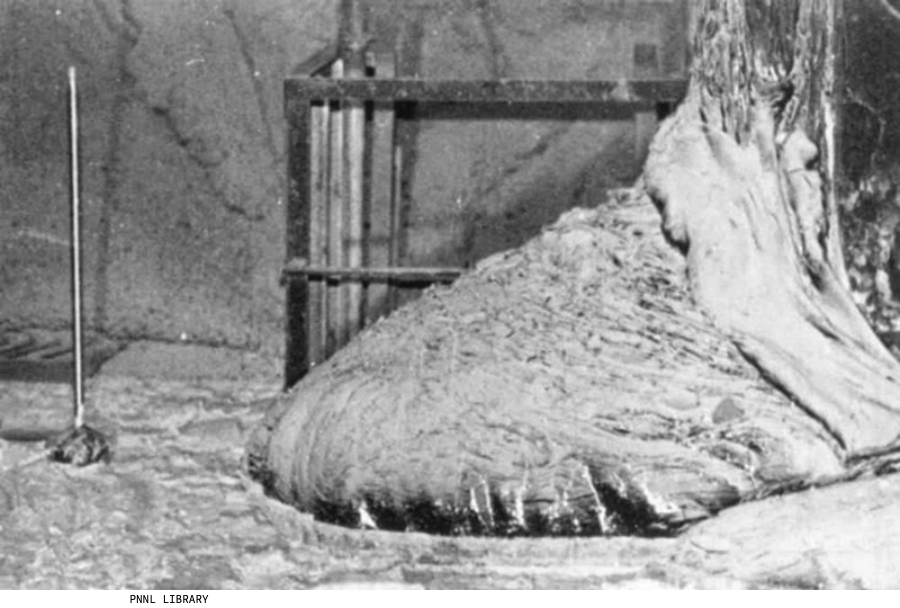

Die Sprödigkeit des Reaktordruckbehälter des Reaktors Beznau 1 muss gemäss Artikel 4 der Ausserbetriebnahmeverordnung (732.114.5 Verordnung des UVEK ) unter 93 Grad liegen, sonst muss der Reaktor umgehend ausser Betrieb genommen werden. 2010 wurde der letzte Probesatz (verstrahlte Stahlstücke aus dem Reaktor) entnommen und untersucht. Die zerstörende bruchmechanische Prüfung nach Methode 1 ergab einen Wert von 104 Grad. In der Folge nutzte das ENSI zusätzlich andere Methoden, welche nur auf Berechnungen basierten. Schliesslich wurden mit der Methode 2A 89 Grad erreicht, und mit der Methode 2B 70 Grad. Das ENSI bescheinigte darauf basierend dem Reaktor 1 eine mögliche Betriebszeit von 60 Jahren. (Ökoinstitut Darmstadt August 2017 Sicherheitsstatus des Kernkraftwerks Beznau, Seite 98 ff, zitiert ENSI 2011 und Axpo 2011). Bei der Berechnung wurde zudem ignoriert, dass der Schmiedering C eine noch geringere Festigkeit hat, da er von 940 mit Aluminiumoxid-Sand gefüllten Bläschen mit über 5 mm Grösse durchzogen ist.

In Sachen Korrosionsschäden des Stahlcontainments kam die EMPA in einem vom ENSI angeforderten Bericht zum Schluss, dass im vorliegenden Fall die Korrosion stark erhöht sein müsse wegen dem borsäurehaltigen Wasser, das bei den jährlichen Revisionen des Reaktors heraustropft, und sich genau im Zwischenraum zwischen Beton und Stahl ansammelt. Die EMPA hielt fest, dass eine Messung dieser Korrosionsschäden sehr schwierig und die Messmethode noch nicht gefunden sei (EMPA 2011 Machbarkeitsstudie für zerstörungsfreie Messungen an der Stahldruckschale des Primär-Containments von Kernkraftwerken). Das ENSI schrieb in der Folge, das müsse weiter untersucht werden, da ansonsten kein Sicherheitsnachweis bestehen würde.

In Sachen Erdbebensicherheit stellte das Bundesgericht in seinem Urteil 2C_206/2019 vom 25. März 2021 fest: „In Änderung des Urteils des Bundesver-waltungsgerichts vom 22. Januar 2019 wird festgestellt, dass das ENSI von der Beschwerdegegnerin für das KKB auch einen deterministischen Sicherheits-nachweis für ein Erdbeben mit einer für die Störfallkategorie 2 repräsentativen Störfallhäufigkeit hätte verlangen müssen.“

Dieser Punkt ist insbesondere bemerkenswert, da bei der ersten Beurteilung der Beznau-Reaktoren 1 und 2 für ein 10’000-jährliches Erdbeben eine Verstrahlung von 78 mSv resultiert hat, in einem späteren Bericht wurde dieser Wert mit 57,8 mSv angebeben. Es ist physikalisch unwahrscheinlich, dass ein 5’000-jährliches Erdbeben oder ein 1’000-jährliches Erdbeben den Grenzwert der Störfallkategorie 2 von 1 mSv einhalten kann, wenn bei einem 10’000-jährlichen Erdbeben 78 mSv oder 57,8 mSv erreicht werden.

Allen drei bemängelten Bereichen ist gemeinsam, dass die Betriebsbewilligung des Reaktors Beznau 1 nur mit einer Beweislastumkehr aufrechterhalten werden kann. Das ENSI argumentiert damit, die Sicherheit der Schweizer Kernkraftwerke sei gegeben, solange keine Gefährdung nachgewiesen sei.

Dieser Grundsatz steht im Widerspruch zum Gesetz und zur Ausserbetriebnahmeverordnung, in welcher verlangt wird, dass ein Kernkraftwerk umgehend ausser Betrieb genommen werden muss, wenn es seine Sicherheit nicht nachweisen kann. Und nicht, wenn eine Gefährdung nachgewiesen wird.