Die Mittel in beiden Fonds sind 2017 wieder angewachsen. Im Stilllegungsfonds liegen 2’493 Mio. CHF, im Entsorgungsfonds 5’329 Mio. CHF. Positiv betrachtet: Das ist soviel wie noch nie! Etwas realistischer betrachtet: Da fehlen noch 1’286 Mio. CHF im Stilllegungsfonds und 15’473 Mio. CHF im Entsorgungsfonds. Total fehlen 16’759 Mio. CHF.

Jetzt gibt es in der geltenden Verordnung zu den beiden Fonds eine Definition der Mechanismen, wie das fehlende Geld zusammenkommen soll, bis es gebraucht wird.

Zuerst einmal die Annahme, wie lange ein AKW laufen wird, bis es stillgelegt wird.

Je weiter die Stilllegung in die Zukunft verlegt wird, desto weniger muss man pro Jahr in die Fonds einzahlen.

Ursprünglich wurden die drei AKW Beznau 1, Beznau 2 und Mühleberg für eine Betriebsdauer von 30 Jahren gebaut. Schon in den Neunziger Jahren wurde diese Betriebsdauer für die Berechnung der Einzahlungen in die Fonds auf 40 Jahre verlängert. Die Bundesräte Merz und Blocher haben es dann fertiggebracht, die Betriebsdauer auf 50 Jahre zu verlängern, und durchgesetzt, dass den AKW Betreibern 2008 55 Mio. CHF aus dem Entsorgungsfonds und 15 Mio. CHF aus dem Stilllegungsfonds zurückbezahlt wurden. Weil sie wegen der rechnerischen Verlängerung der Betriebsdauer plötzlich „zuviel“ einbezahlt hatten.

Alpiq und Axpo fordern nun seit Jahren, diese Betriebsdauer nochmals auf 60 Jahre zu verlängern, dann hätten sie schon wieder „zuviel“ einbezahlt, und müssten pro Jahr weniger einzahlen.

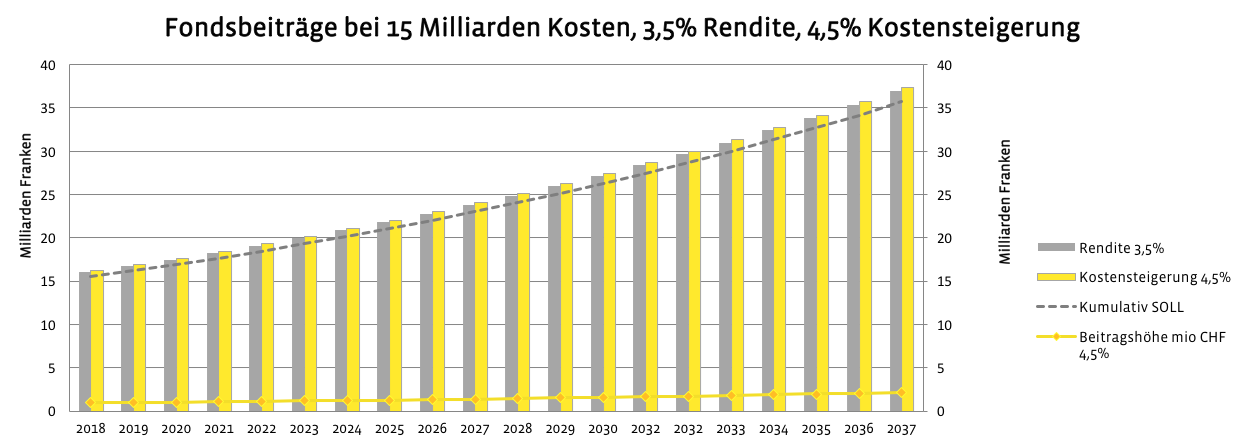

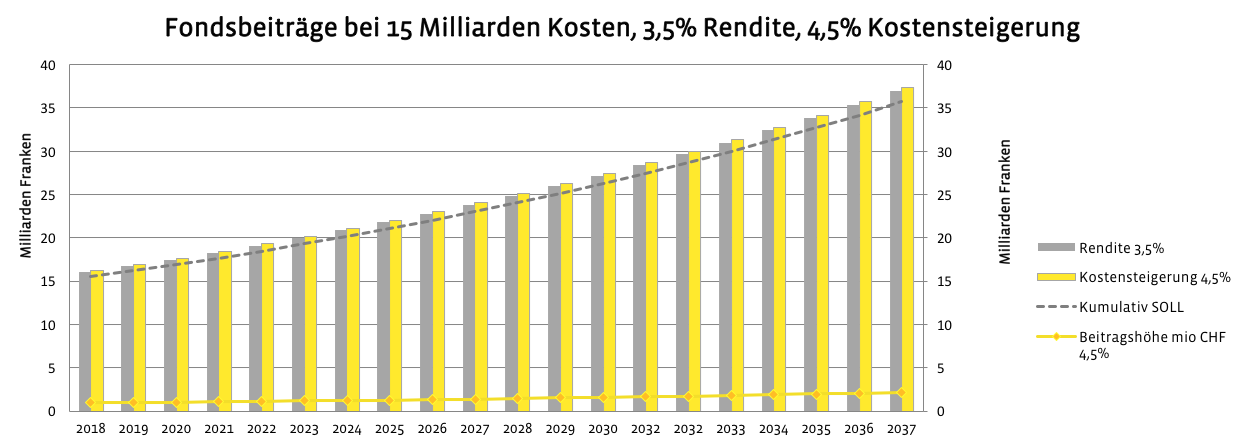

Im Anhang 1 der Verordnung wurden dann die weiteren Steuerfaktoren festgelegt: Es wird mit einer Anlagerendite von 3,5% gerechnet, und mit einer Kostensteigerung von 1,5% pro Jahr.

Die erste Zahl kann man gelten lassen, denn die Rendite auf den Geldern im Fonds lag in den letzten 15 Jahren tatsächlich bei 3,9%. Das grosse Problem ist die zweite Zahl. Die Kostensteigerung lag in den letzten 16 Jahre real bei 4,3%, nicht 1,5%. Diese 1,5% sind eine politische Zahl, um die Betreiber der AKWs zu schonen.

Nach Fukushima kam der Bundesrat 2015 auf die Idee, einen Sicherheitszuschlag von 30% einzubauen, um die Risiken der Kostensteigerung abzufedern. Die AKW-Betreiber klagten dagegen. Das Bundesgericht gab dem Bunderat recht:

Die 30% Sicherheitszuschlag sind gerechfertigt. Das gilt für die Jahre 2015 und 2016.

Für 2017 hat die Leitung der Fonds bereits wieder dreimal tiefere Beiträge in die Fonds verfügt, weil die Kosten 2 Milliarden CHF gestiegen seien. Total unlogisch. Aber verständlich wenn man bedenkt, dass die AKW-Betreiber die Fonds steuern.

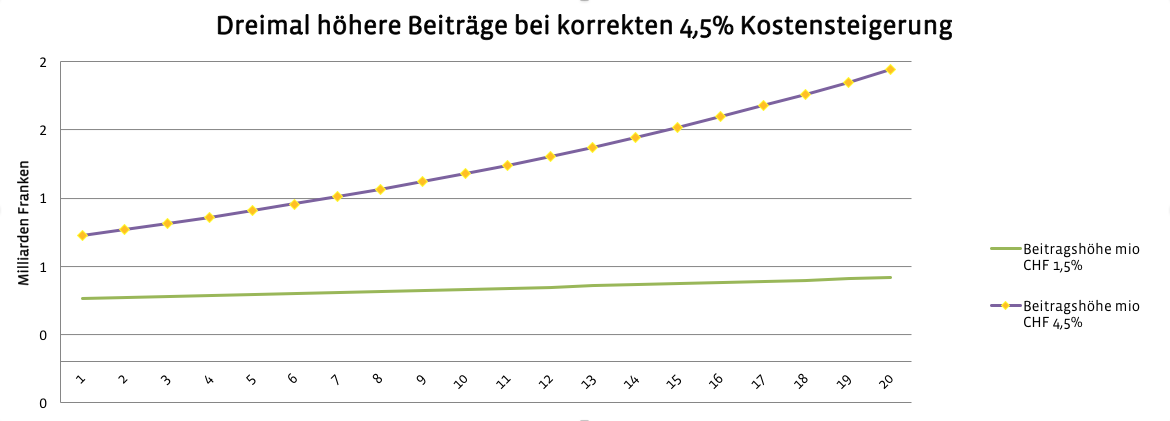

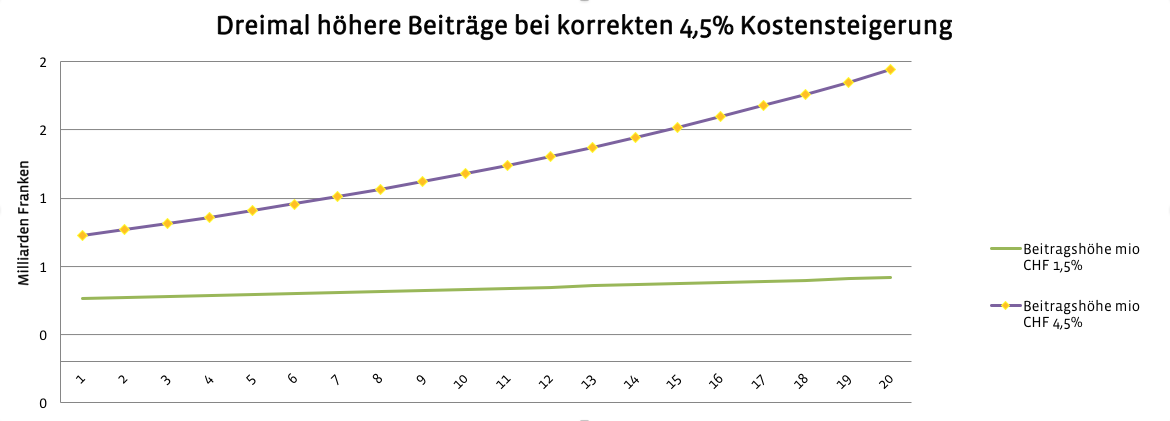

Pro Jahr sollen nur noch 53 Mio. CHF in den Entsorgungsfonds eingezahlt werden. Dabei müssten das, bei einem Zeitraum von 20 Jahren und den 1,5% Kostensteigerung der Verordnung, 464 Mio. CHF zu Beginn bis 616 Mio. CHF am Ende dieser 20 Jahre sein.

Bei Anwendung der korrekten 4,5% Kostensteigerung sind es gar 928 Mio. CHF zu Beginn bis 2142 Mio. CHF am Ende dieser 20 Jahre.

Die Verfügung der STENFO-Leitung vom Dezember 2017 liegt also um den Faktor 17 zu tief.

In der neuen Verordnung zu den Fonds soll nun der Sicherheitszuschlag wieder gestrichen werden, da läuft ein politisches Powerplay der AKW-Betreiber.

Aktuell dreht sich die Diskussion um diese Sicherheitzuschläge: 30%? 12%? 5%? Gar keine?

Dabei geht vergessen, dass diese Sicherheitszuschläge nur ein Flick waren, um die falschen 1,5% Kostensteigerung in der Berechnungsformel zu korrigieren.

Besser wäre es, man würde von Anfang an den korrekte Kostensteigerung von 4,5% in die Formal aufnehmen.

Das klingt einfach, hätte aber gigantische Auswirkungen. Die AKW Betreiber müssten bei den korrekten 4,5% Kostensteigerung dreimal höhere Beiträge einzahlen als bei den falschen 1,5%, die bisher galten.

Die KK Leibstadt AG und die KK Gösgen AG müssten ihre Bilanz deponieren und gingen Konkurs, oder müssten von den Eigentümern gerettet werden. Dasselbe würde gleich noch mit Alpiq und Axpo passieren. Dem sagt man Sachzwang: „Achtung, wenn ihr Politiker die Frechheit hättet, die Kostensteigerung korrekt in die Berechnung einzubeziehen, dann gehen obige vier Firmen in Konkurs, und ihr dürft sie dann mit rund 10 Milliarden CHF retten. Wollt ihr das?“

Und der bürgerliche Politiker stammelt: „Nein lieber nicht. Verschieben wir das Problem mithilfe einer falschen Berechnung einfach in die ferne Zukunft. Dann sind andere zuständig.“

Peter Stutz (Co-Präsident NWA Schweiz)

Hat Dir dieser Artikel gefallen? Bereits mit 5 CHF kannst Du NWA wesentlich unterstützen und dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit weiterführen können. Es dauert nur eine Minute. Vielen Dank.

Quellen:

Jahresbericht Stilllegungsfonds & Entsorgungsfonds 2017

Berechnungen (Grafiken) von Peter Stutz