Am 22. Januar 2021 tritt das Abkommen für das Verbot von Atomwaffen in Kraft, nachdem Honduras als fünfzigster Staat das Abkommen unterzeichnet hat.

Aber das Abkommen gilt nur für die Staaten, die es unterzeichnet haben. Also nicht für die Atomstaaten USA, Russland, Grossbritannien, Frankreich, China, Nordkorea, Israel, Indien und Pakistan.

Bemerkenswert ist, wie intensiv und hartnäckig sich die Schweizer Diplomatie für dieses Abkommen eingesetzt hat.

Bemerkenswert ist auch, wie intensiv und hartnäckig sich die USA gegen dieses Abkommen eingesetzt hat.

Wie immer versuchte die USA mit Drohungen und Geldgeschenken arme, schwache Länder auf ihre Seite zu ziehen, um ja dieses Abkommen zu verhindern.

Sorry Mr. President, es tritt nun trotzdem in Kraft!

Mit der Tatsache, dass Atomwaffen nun eigentlich völkerrechtlich verboten sind, kann der Druck auf die heutigen Atomstaaten sicher erhöht werden.

Eine Reduktion der Atomwaffen ist gar nicht so unwahrscheinlich.

Erstens wurden sie bereits von 70’000 Stück auf 17’000 Stück reduziert.

Zweitens sind sie für das eigene Land wahnsinnig gefährlich, wie zahlreiche Unfälle mit Atomwaffen zeigen.

Und drittens sind sie schweineteuer. Die USA plant für die Modernisierung ihrer Atomwaffen 1’000’000’000’000 Dollar auszugeben.

Gleich geht es Grossbritannien und Frankreich, die einen grossen Teil ihres Staatsbudgets für die Modernisierung ihrer Atomwaffen ausgeben.

Es ist anzunehmen, dass auch die Nordkoreaner mehr auf dem Teller hätten, wenn sie nicht das Atomprogramm ihres geliebten Führers bezahlen müssten.

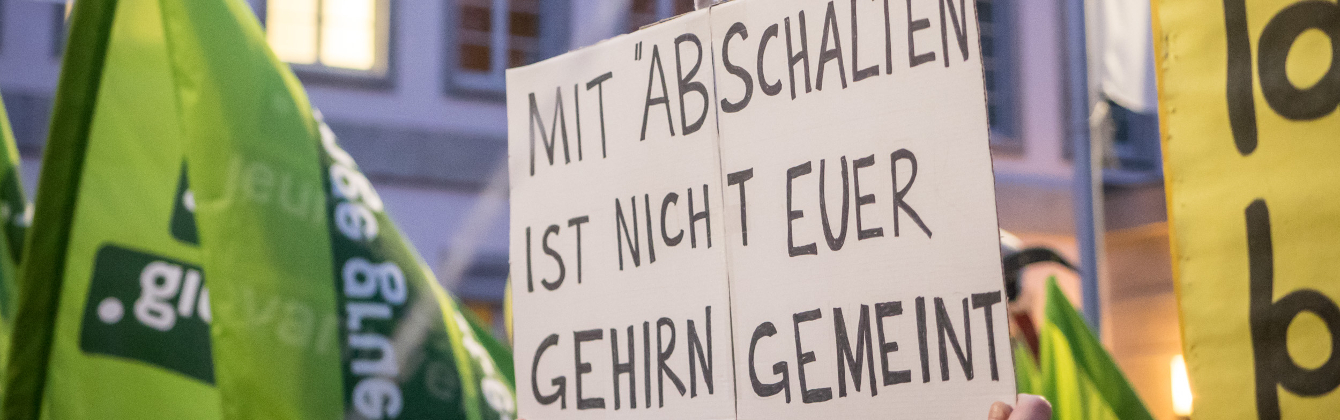

Uns beschäftigt natürlich auch die Tatsache, dass seit Beginn des Atomzeitalters die militärische Atomindustrie und die zivile Atomindustrie eng miteinander verzahnt sind. Teilweise bedingen sie sich gegenseitig. Uns ist es ein Anliegen, dass beide Seiten derselben Medaille stillgelegt werden, die zivile und die militärische Seite der Atomindustrie.

Das erklärt auch den Umstand, warum weltweit immer wieder soviel Geld ausgegeben werden kann, um Kampagnen für alte und neue Atomkraftwerke zu führen. Die werden nicht mit den Defiziten aus dem Bau und Betrieb von Atomkraftwerken bezahlt, sondern zu einem Teil aus den Gewinnen von der militärischen Seite der Atomindustrie. Gerade die amerikanischen Kampagnen in Europa erhalten viel Geld aus sehr undurchsichtigen Quellen.

Auch die Schweiz war ein leicht beeinflussbares Land.

Dass wir soviele Atomkraftwerke und eine so teuere Atomforschung in der Schweiz haben, verdanken wir dem erfolgreichen Lobbying der USA.

Der Forschungsreaktor SAPHIR war 1955 ein Ausstellungsobjekt an der legendären Konferenz „atoms for peace“ in Genf.

Danach fanden die Amis, es lohne sich fast nicht, den Reaktor wieder in die USA zurück zu transportieren, und schenkten ihn der ETH Zürich.

Zuerst war geplant, ihn unter der ETH mitten in Zürich zu betreiben, dann aber entschied man sich doch für einen Umzug aufs Land, nach Würenlingen im Aargau. Dort schuf sich der Forschungsleiter ein eigenes Atomforschungsinstitut, das Paul Scherrer Institut, das bis heute viele Milliarden Franken vom Bund erhalten hat für ihre Atomforschung.

Und auch in der Gegenwart noch hunderte Millionen Franken für die Atomforschung erhält, was eine absolute Zumutung ist.

Vorstösse der Grünen im Nationalrat gegen diese Atomforschungsmillionen blieben aber erfolglos.

Da hilft es auch nicht, dass der Bundesrat nach Fukushima und nach dem beschlossenen Atomausstieg sagte, er fahre die Förderung der Atomforschung zurück. Die diesen Sommer gesprochenen 412 Millionen Franken für Atomforschung sind das Gegenteil dessen, was der Bundesrat versprochen hatte.

Zurück in die Sechzigerjahre: Allzu eigenständig sollten die Schweizer aus Sicht der USA auch nicht werden. Dass von einem Industriekonsortium, mit einer Starthilfe von 100 Millionen Franken vom Bundesrat, ein eigener Reaktor entwickelt werden sollte, kam nicht gut an.

Die Nordostschweizerischen Kraftwerke NOK wollten das erste Schweizer Atomkraftwerk bauen. Sie hatten die Wahl zwischen dem Schweizer Reaktor, der noch in Entwicklung war, und einem Reaktor von Westinghouse NY.

Die Entwicklung des Schweizer Reaktors in Lucens ging voran, umso dringlicher wurde das Anpreisen des amerikanischen Reaktors.

Die Killerargumente waren: Der Reaktor existiert bereits und ist im Einsatz. Und er konnte sehr günstig gekauft werden, wenn man dann jahrzehntelang die Brennstäbe aus den USA kauft. (Das ist wie das Prinzip der billigen Tintenstrahldrucker, wo dann die Patronen ein Vermögen kosten). Die NOK entschied sich für den Westinghousereaktor.

Die Entwicklung des Schweizer Reaktors in Lucens kam damit unter Zeitdruck. Einige Partner waren nach dem Ausscheiden der NOK abgesprungen, ein Erfolg musste sofort her.

Entsprechend wurde der Reaktor in Lucens aus dem Winterschlaf gerissen, und wurde übereilt, ohne die notwendigen Ueberprüfungen in Betrieb genommen, und dann gleich auf Volllast hochgepusht. Beides klare Fehler, vor denen einige anwesende Ingenieure gewarnt hatten, die aber vom Betriebsleiter ignoriert wurden. Ein Erfolg musste her! Sofort!

Der Rest ist Geschichte, Lucens wurde der erste zivile atomare GAU in Europa.

Fazit:

Auch die Schweiz wurde von den Amis mit einem Gratis-Forschungsreaktor und einem extrem billigen Beznaureaktor angefixt, und brachten sich so in eine Jahrzehnte dauernde Abhängigkeit von den USA.

Der neue „Schweizer Reaktor“ wurde von den Amis erfolgreich verhindert. Die Schweiz blieb ein Importeur amerikanischer Technik.

Seit je her schickt die Schweiz alles Plutonium, das in den Reaktoren produziert wurde, auch in den Forschungsreaktoren, in die USA. Und so schliesst sich der Kreis zwischen der zivilen und der militärischen Nutzung der Atomkraft. Plutonium war schon in der Bombe auf Nagasaki das spaltbare Material.

Es ist höchste Zeit, unsere Atomwaffen fördernden Atomkraftwerke stillzulegen!